研究紹介

歯、顎骨等、顎口腔組織の欠損を回復するにあたっては、形態のみならず、その機能、生体力学的要件、力に対する生体反応、さらに治療に用いるバイオマテリアルと生体との生物学的、生体力学的なインターフェイスを考慮する必要があります。当分野では、これらをターゲットとして、異分野融合、産学連携のもと、補綴歯科治療の進展に寄与するバックグラウンドの解明、ならびに新たな治療技術、バイオマテリアル、医療機器の開発研究に取り組んでいます。

主な研究テーマ

- 生体情報の実測に基づく顎口腔系のバイオメカニクス,メカノバイオロジー解析

- 欠損補綴・インプラント補綴・顎顔面再建における新規バイオマテリアルの開発と応用に関する研究

- 異分野融合・産学連携による新規歯科医療技術・歯科医療機器の開発とトランスレーショナルリサーチ

- 欠損補綴・インプラント補綴・顎顔面再建治療に関する臨床アウトカム調査研究

生体情報の実測に基づく顎口腔系のバイオメカニクス,メカノバイオロジー解析

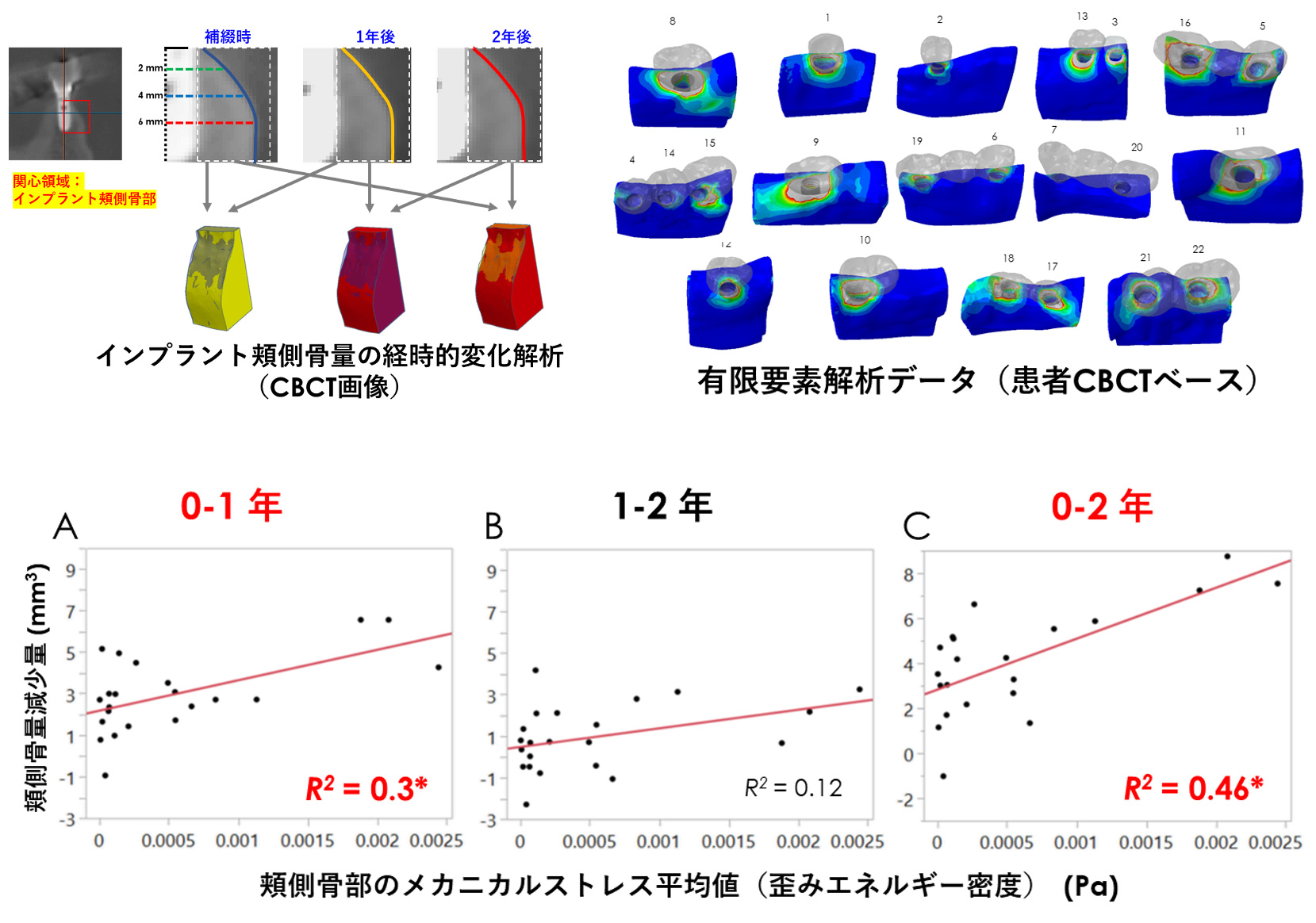

インプラントに加わる荷重がインプラント周囲骨変化に及ぼす影響の解析

本研究は,インプラント治療が終了した患者に対し,補綴時,1年後,2年後にCBCTを撮影し,そのデータを基にインプラントに加わる荷重がインプラント周囲骨,とくに頬側骨部に及ぼす影響を評価することを目的とした臨床研究です(東北大学病院研究倫理委員会承認:2018-2-203-1).

これまで,22本のインプラントを対象に,CBCTデータを基にインプラント周囲骨の3次元モデルを作成し,それらを重ね合わせることでインプラント頬側骨の骨量変化量を解析しました.また,CBCTデータベースの3次元有限要素解析を実施し,インプラント頬側骨内に生じるメカニカルストレスを解析しました.両データの関連を解析したところ,補綴後最初の1年間において頬側骨部の変化量とメカニカルストレスとの間に有意な相関が認められました.今後,荷重がインプラント周囲骨変化に及ぼす影響について更なる調査を進める予定です(本研究はシドニー大学(オーストラリア)との共同研究です).

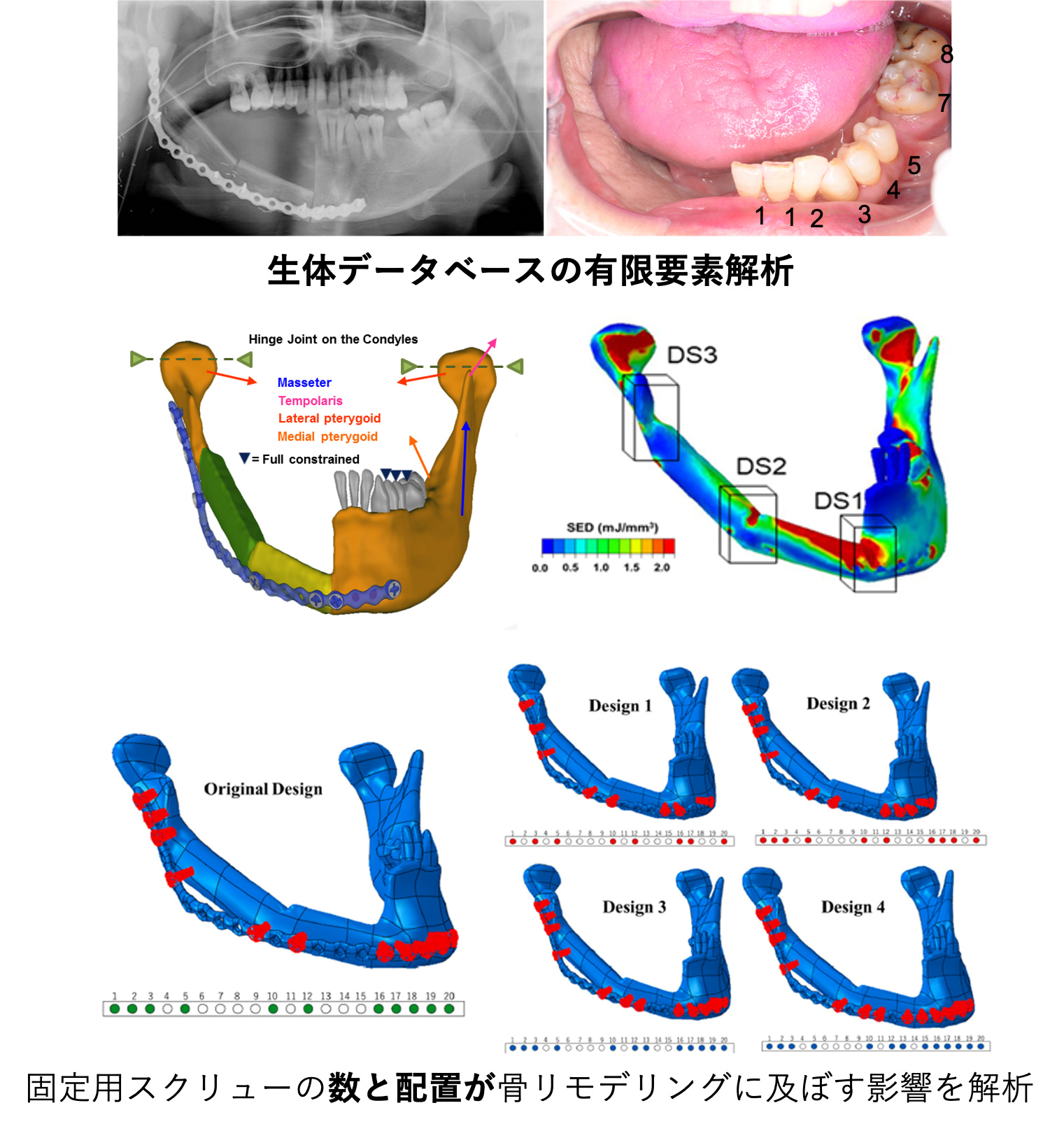

血管柄付き遊離腓骨皮弁による下顎骨再建後の骨リモデリング解析

血管柄付遊離腓骨皮弁等を用いた下顎骨再建において,過剰な力は移植骨の癒合不全や固定用チタン(Ti)プレートの破折を引き起こす可能性がある一方,再建顎骨への適度な荷重は骨リモデリングを促進する可能性もあります.

そこで,当研究室では,有限要素解析法(FEA)を応用し,骨リモデリングを促進しうる最適荷重時期を調査するための基礎研究を行っています.下顎骨再建治療を受けた患者のCT画像を用い下顎骨と移植骨の接合部の骨治癒・骨リモデリング様相を調査し,さらにCT画像ベースのFEAを実施し,Tiプレート固定用スクリューの配置が骨リモデリングに与える影響を調査しました.また,咬合力に対する骨リモデリングとTiプレート破折部位に関する予測シミュレーションも実施しました.

現在は下顎のみならず上顎骨再建に対しても,同様の研究を遂行しています.本研究は顎口腔再建治療部とシドニー大学との共同研究です.

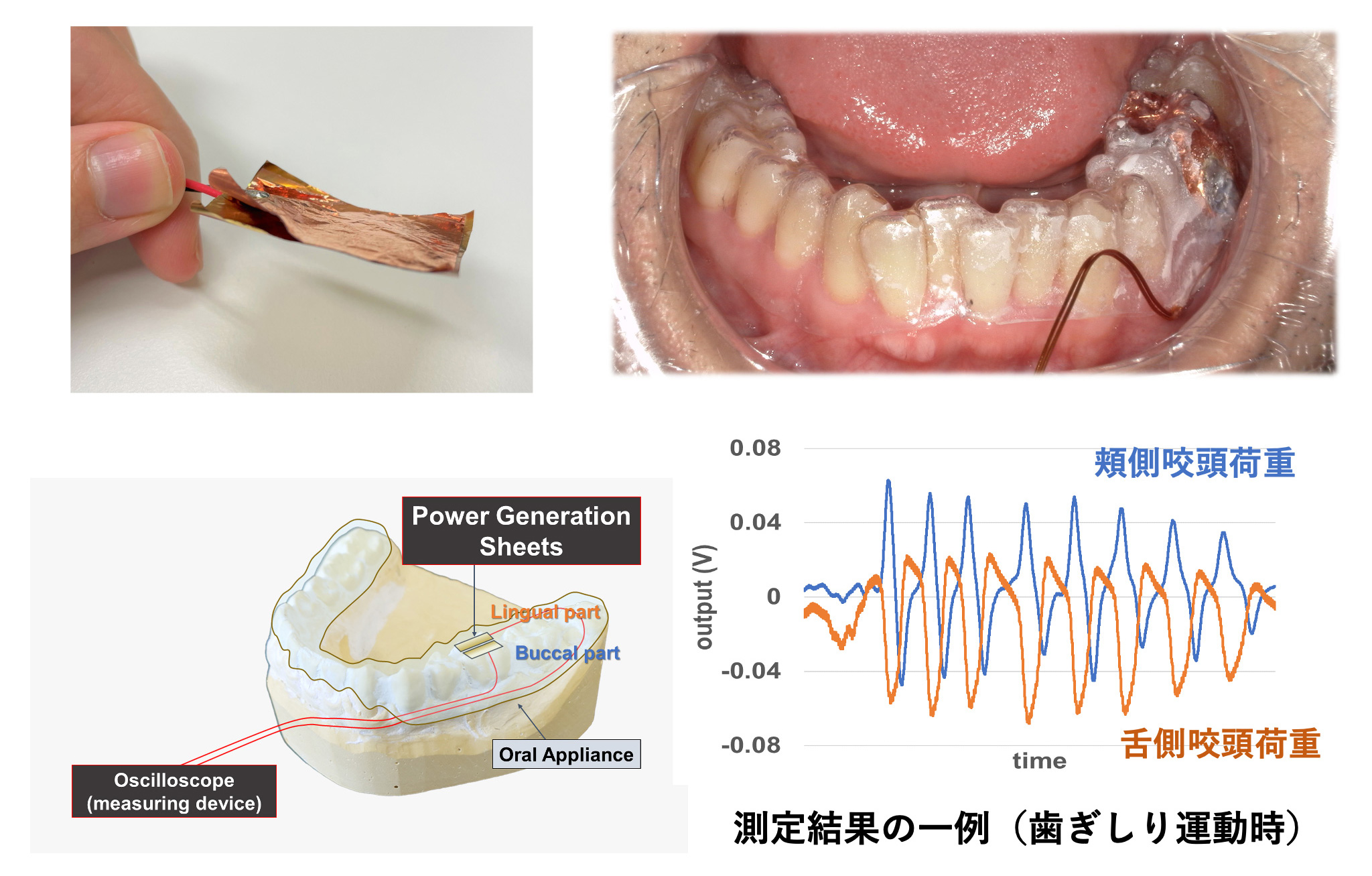

エナジーハーベスティング技術を活用したウェアラブル型咬合力測定装置の開発

TCH(Tooth Contacting Habit)やブラキシズムをはじめとするパラファンクションは,歯の破折や補綴物の破折・脱離などを引き起こすと考えられています.そのため,パラファンクション発生時に歯列上に発現する咬合力分布を理解することが重要となりますが,日常環境下における機能時に歯列上咬合力測定が可能な技術やデバイスは現時点で存在しません.

当研究室ではエレクトレットを用いたシート状咬合力センサを活用し,機能的な下顎運動時やブラキシズム等のパラファンクション時に歯列上に発現する咬合接触部位や咬合力をリアルタイムで測定しうる世界初の技術開発を試みています(東京科学大学との共同研究).本測定装置をオクルーザルアプライアンスに実装,TCHあるいはブラキシズム時の咬合力を記録することが可能になれば,かつブラキシズムの実態解明に大きく貢献するだけでなく,治療効果判定にも応用できると期待できます.

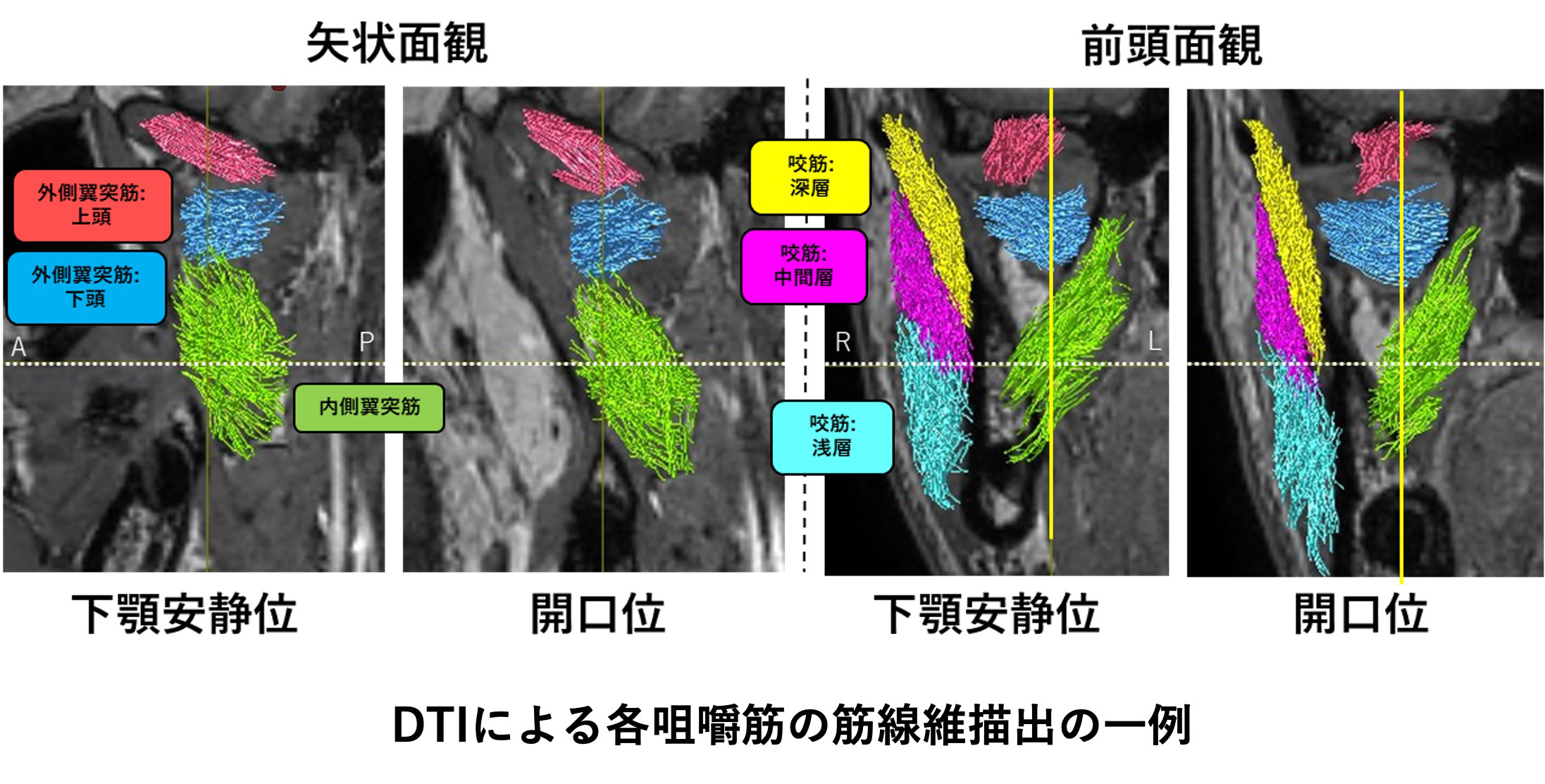

拡散テンソル画像(diffusion tensor imaging:DTI)による主要咀嚼筋筋線維解析

咀嚼筋活動の解析には筋電図が有用であり,筋機能に対応する筋の形態学的特徴の把握にはMRI解析が適しています.しかし,通常のMRIでは複雑な咀嚼筋内部の分画内の筋線維構造の把握は難しく,そのため咀嚼筋内部の機能分化を筋線維構造に関連付けて理解することは困難でした.当研究室では,MRI撮影法の一つであるDTIに着目し,本学の加齢医学研究所や医工学研究科との共同で,これまでに咬筋筋線維の抽出に適したDTI撮像・解析条件を同定し,筋線維配向性の変化を明らかにしてきました(Sugano T et al. Tohoku J Exp Med, 256, 151-156, 2022 , J Oral Rehabil ,49, 608 – 615,2022).

現在は,体内深部に位置し筋内部の機能分化の実態が未だ不明である内・外側翼突筋に本解析手法を応用し,両筋に対する最適解析条件を同定し,筋線維配向性の変化を調査する研究を行っています.

欠損補綴・インプラント補綴・顎顔面再建における新規バイオマテリアルの開発と応用に関する研究

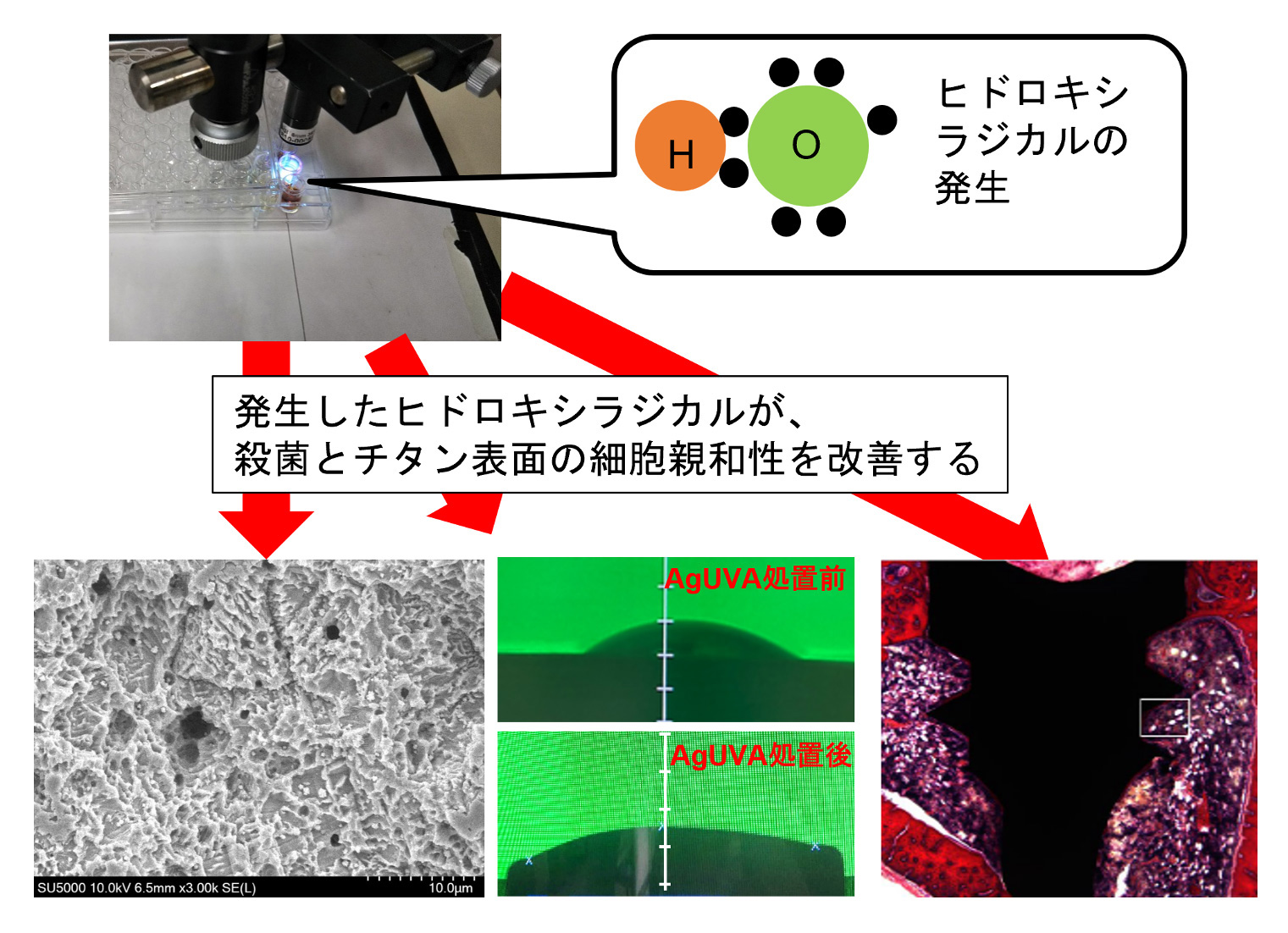

銀イオン+UVA照射によって発生するフローラジカルを応用したインプラント周囲炎治療の開発

細菌にUVAを照射すると,光触媒効果によってフリーラジカルが発生して殺菌効果を示すことは古くから知られています.当研究室では,銀イオンを細菌に適用したうえで,UVAを照射すると,従来よりも多いフリーラジカルが発生し,殺菌効果が高まること,さらに発生したフリーラジカルによってチタン製インプラント表面の細胞親和性が向上することを報告してきました(Tenkumo et tal, Sci rep, 10, 8553, 2020).

さらに同処理したチタン製インプラント表面に遺伝子導入効果を持つ機能性リン酸カルシウムを電気的に付与することで,早期の骨結合を誘導することを報告してきました(Iwabuchi et al, Annals of Japan Prosthodontic Society, 16 133rd SPECIAL ISSUE,63, 2024).

現在,本技術を応用し,歯周炎に罹患したインプラント体に対して骨との再結合させるための研究開発を行っています.

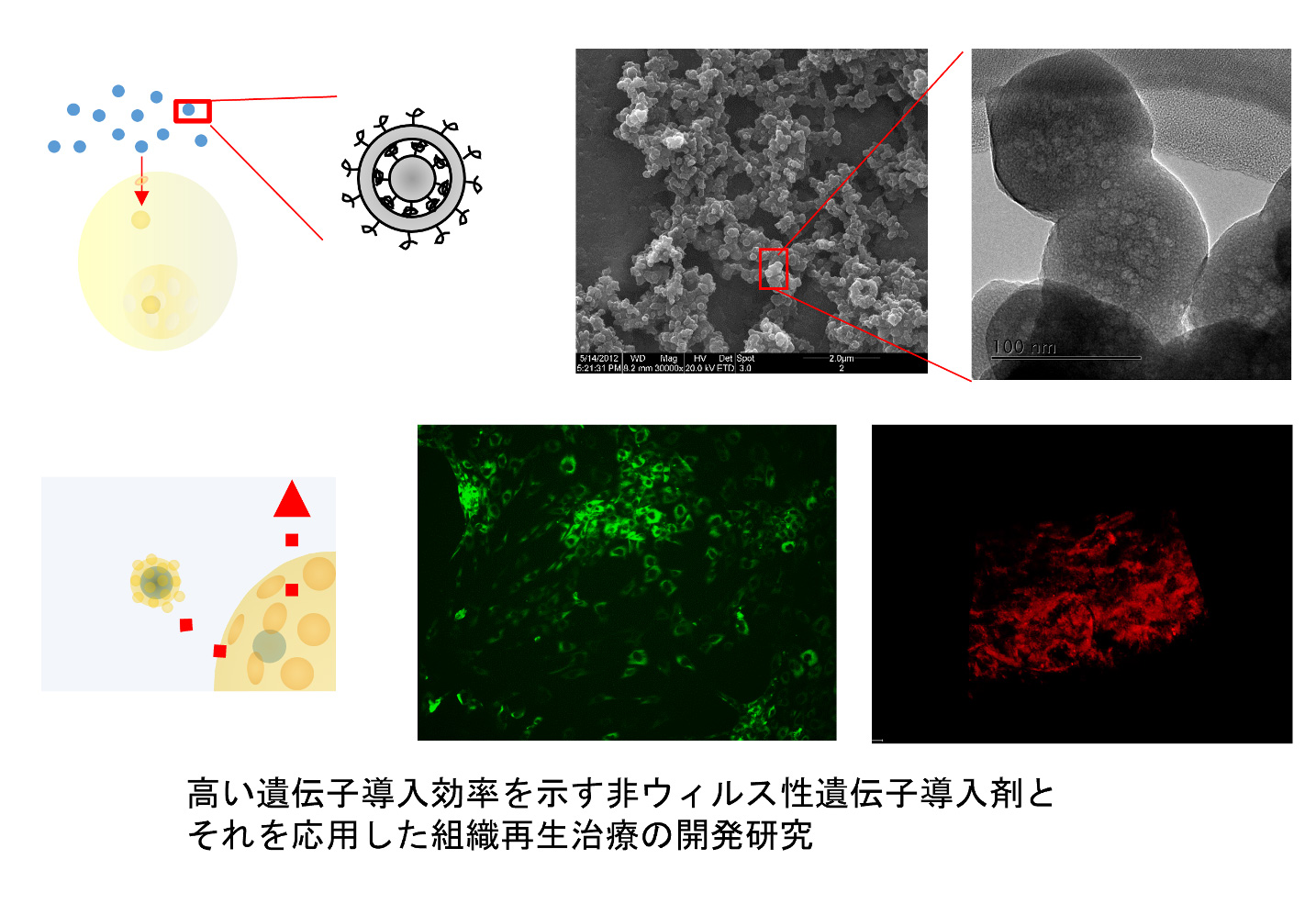

遺伝子導入や遺伝子サイレンシングが可能な機能性リン酸カルシウムナノ粒子を用いた組織再生療法の開発

遺伝子を細胞に取り込ませるためには,キャリアーと呼ばれる遺伝子を運ぶものが必要であり,大きく分けてウィルス性と非ウィルス性のキャリアーがあります.非ウィルス性キャリアーは安全性に優れるものの,遺伝子導入効率が低いという欠点がありました.そこで,当研究室では,骨の成分でもあるリン酸カルシウムを基材とした非ウィルス性遺伝子導入キャリアーの開発研究を行っています.これまでに,陽電荷性を持つナノサイズのリン酸カルシウムナノ粒子を開発し,遺伝子導入効率を向上させることを報告してきました(Tenkumo et al. nanobiomed, 5, 64-74,2013).さらにナノ粒子外層の修飾ペプチドを変えることで,骨関連細胞に特異的に高い遺伝子導入効率を示すキャリアー(Vanegas et al, PLoS One, 12(11), e0188347, 2017)や,歯周病菌に対して抗菌性を示すキャリアー(Xiang C et al, Acta Biomater, 119, 375-389, 2021)を開発してきました.

現在は本技術を応用し,咬む力を利用した骨組織の再生研究や顎関節再建の研究を行っています.

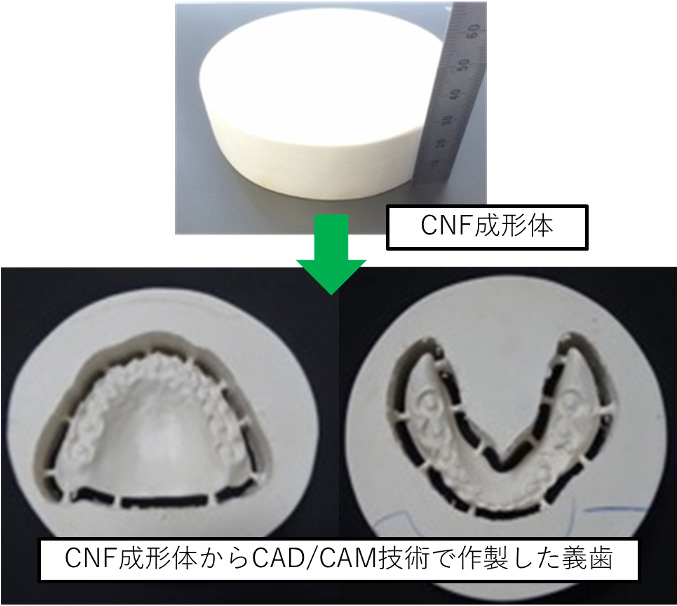

セルロースナノファイバー(以下CNF)の義歯床用材料・生体材料への応用に関する研究

ステントや義歯等に用いる生体材料にはPMMA系アクリルレジンがほとんどであるが,繰り返し荷重,バイオデグラデーションによる機械的性質の低下等の課題,アレルギー反応等の生体為害性を有することが課題となっています.当研究室では,アクリル系レジンに代わる義歯床材料として100%CNF成形体に注目し,作成条件の違いが機械的強度に及ぼす影響について検討を行ってきました.その結果,曲げ強度,曲げ弾性率,表面強度等は,アクリルレジンと同様かそれ以上の結果を示すことを報告してきました(Yamazaki et al, Joirnal of Oral Science 63.1(2021):111-113).さらにセルロースナノファイバーは,高い生体安全性を示すことも確認してきました.

現在,本研究を応用し,CAD/CAM技術や3Dプリンターを使用した新規義歯床用材の開発を行っています.

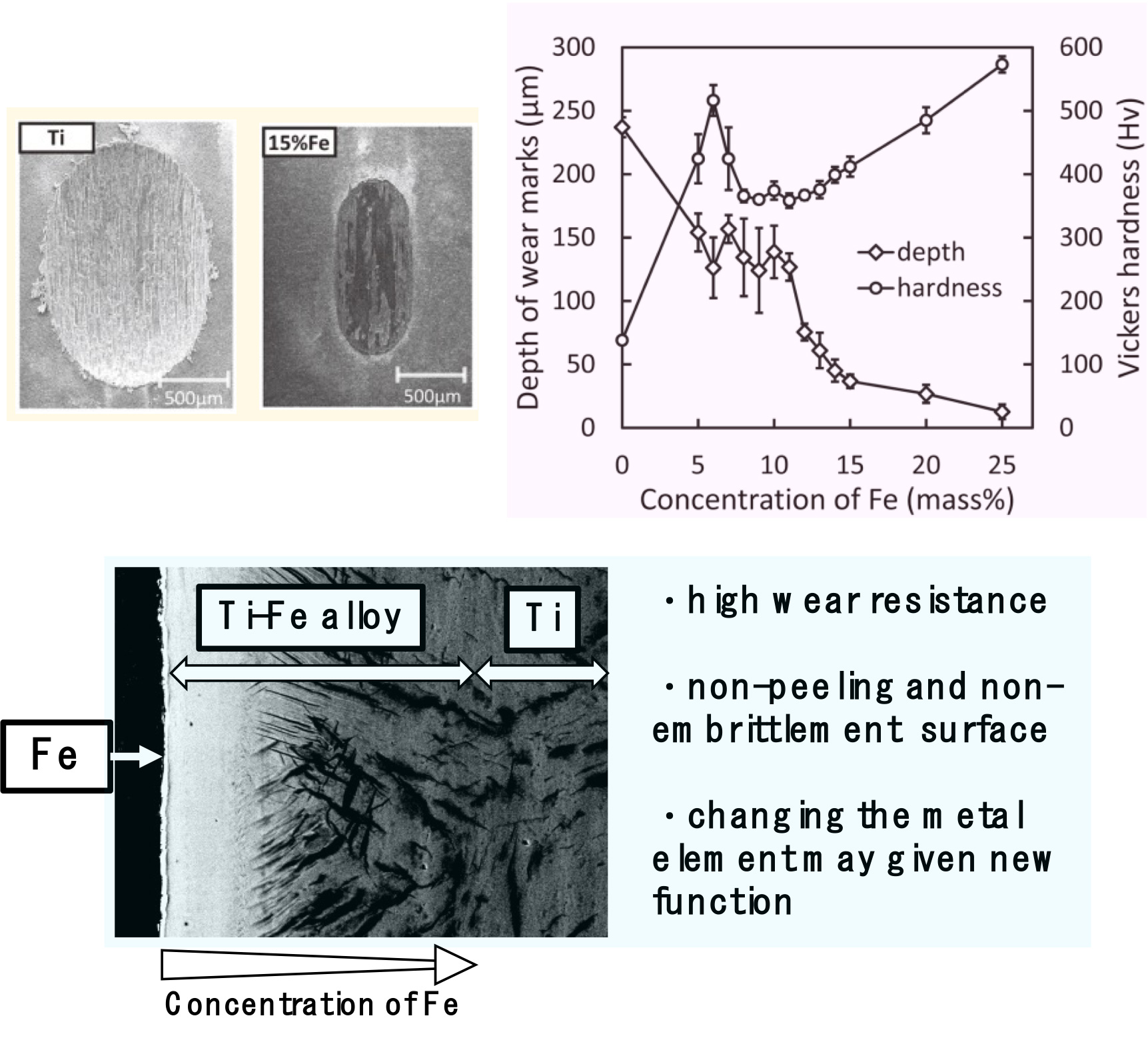

固相拡散を応用したチタンの耐摩耗性表面改質

チタンは生体親和性,耐食性,比強度に優れ,歯科医療分野では硬組織代替材料や固定プレート,歯科インプラント,金属床義歯,金属アレルギー患者の歯冠補綴装置などに応用されています.一方でチタンは耐摩耗性に劣るという欠点があります.当研究室では,その解決法として,チタンを合金化させることで機械的性質を向上させ,耐摩耗性を向上させることを試みました.合金化の相手材に鉄を選択して合金を試作したところ,特定の組成で硬さが著しく上昇し,耐摩耗性が向上しました.また硬さと耐摩耗性が正の相関を示すことを明らかにしました(Yamaguchi et al, Dent Mater J 40(1): 61-67, 2021,Yamaguchi et al, Dent Mater J 40(1): 68-73, 2021).さらにこの応用として,固相拡散によりチタンの最表層のみを鉄で合金化させる表面改質に成功し,得られた表面は合金化よりも優れた耐摩耗性を示すことが分かっています.

現在は本技術を応用し,新たに鉄以外の金属元素によるチタンの表面改質に取り組んでいます.

異分野融合・産学連携による新規歯科医療技術・歯科医療機器の開発とトランスレーショナルリサーチ

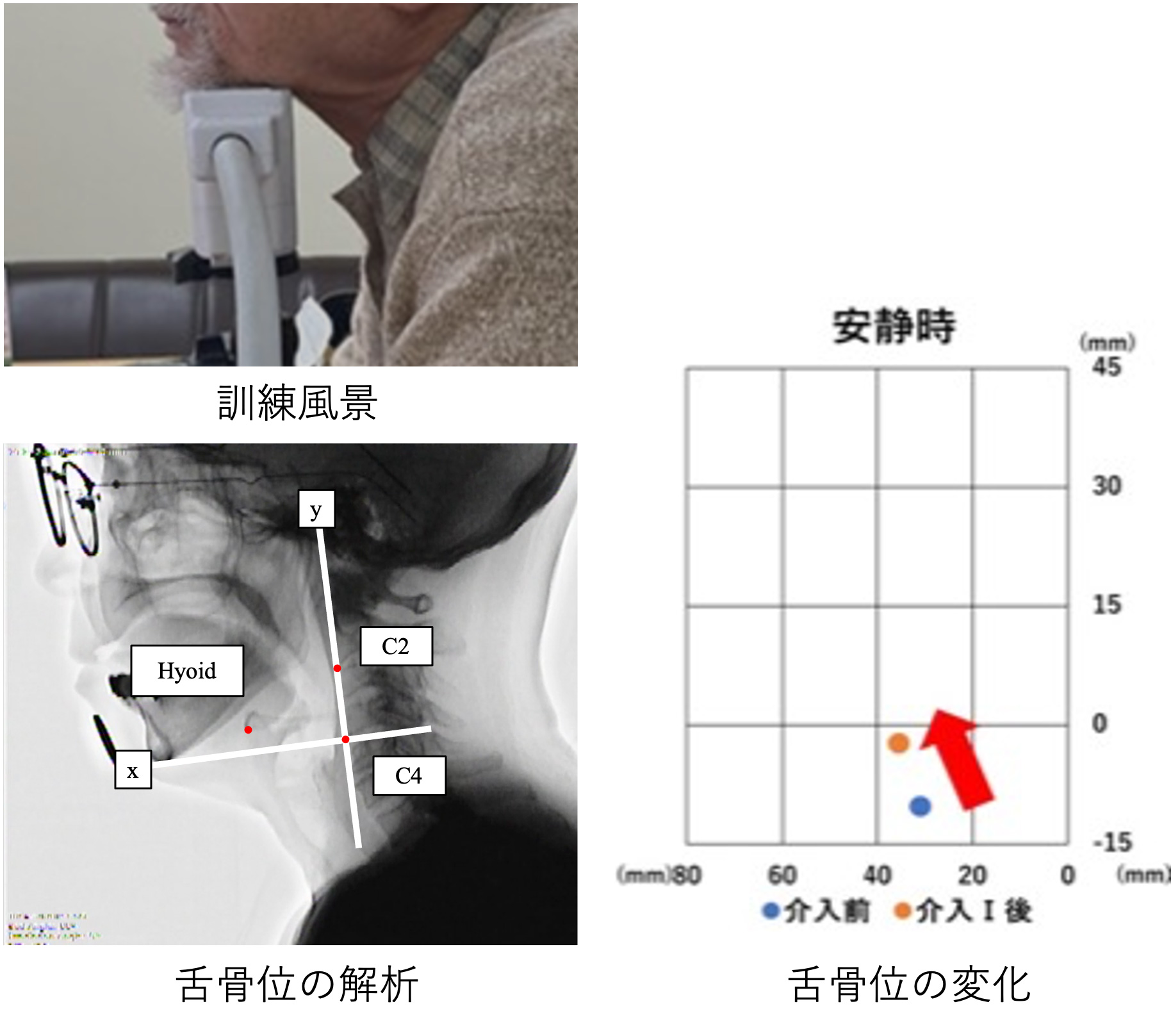

磁気刺激装置を利用したリハビリテーションが舌骨位に与える影響を検索する研究

舌骨や喉頭の挙上量減少やその遅延に起因する嚥下障害に対する舌骨上筋群の訓練方法として,メンデルソン手技やシャキアエクササイズ,機器を用いた訓練では電気刺激療法(NMES)が実施されていますが,これらの訓練の欠点として,身体的負荷が大きいこと,電気刺激による痛みや不快感があることなどが挙げられます.

当研究室では,磁気刺激に着目し臨床研究を行なっています(東北大学病院臨床研究倫理委員会:承認番号31061).使用している磁気刺激装置(パスリーダー,IFG(株))は,皮膚表層の痛覚神経を刺激せずに筋内に過電流を発生さることから,効果的な筋収縮誘導が可能です.我々は,顎下部に刺激を入力し,訓練後の安静時舌骨位の変化や嚥下時の舌骨挙動を解析しています.特に,歯科治療では改善しない口腔機能の低下に対する効果を期待しています.

歯周ポケット測定機能を有する最新波長掃引型光干渉断層法技術を応用したデジタル印象採得装置の研究開発

近年,デジタル印象採得装置(オーラルスキャナー)は従来の印象材を使わず三次元データとして印象採得を行えるため急速に普及しています.ただし,まだ克服すべき問題がいくつかあります.その一つに歯肉縁下マージン(歯肉に覆われた歯面)の印象が困難であるという点があります.

そこで当研究室は, 波長掃引型光干渉断層法(SS-OCT)に注目しました.この技術はすでに眼科領域等で使用されており,硬組織と軟組織の組織表面下の構造を非侵襲的に取得できます.この技術をオーラルスキャナーに応用することで歯肉縁下部分の三次元データが取得可能となるだけでなく,その原理から歯周ポケットも計測できる可能性があります.現在,企業と連携して研究開発を進めています.

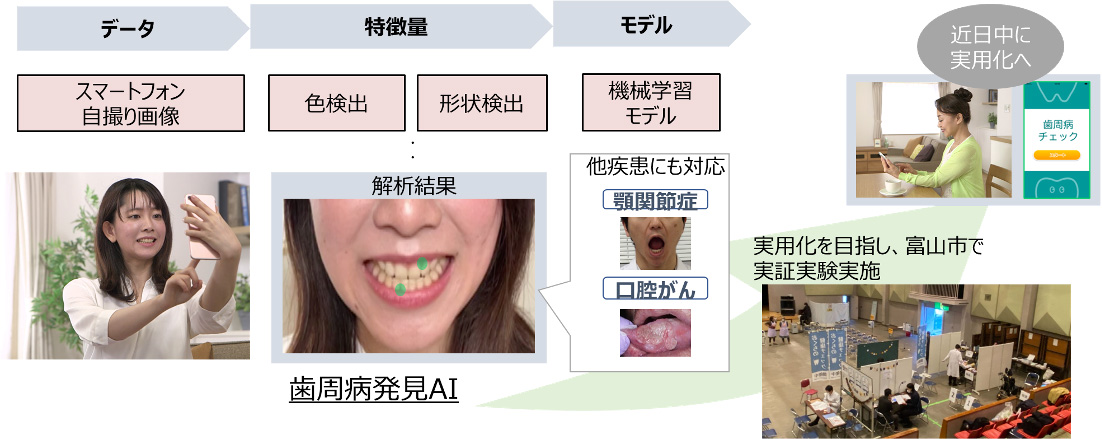

動画像を用いた歯周病等検出技術に関する研究

歯周病は,痛みや腫れなどの症状がなく進行していくことが多いので,一般の方々は気づかない場合が多いです.さらに検診の受診率も低いことから受診行動を促して検診の受診率を向上する必要があります.そこで簡便に歯周病の状態を確認するためにAI技術を活用しスマートフォンやタブレット端末で撮像した画像から歯や歯肉の状態を確認できる,歯周病発見AIアプリケーションをNTTドコモと共同で研究開発を行っています.また顎関節症や口腔がんについてもAIで検出する手法を他分野と共同で開発しています.

歯周病発見AIアプリケーションについては今後,プログラム医療機器としての承認取得を目指し,治験も予定しています.

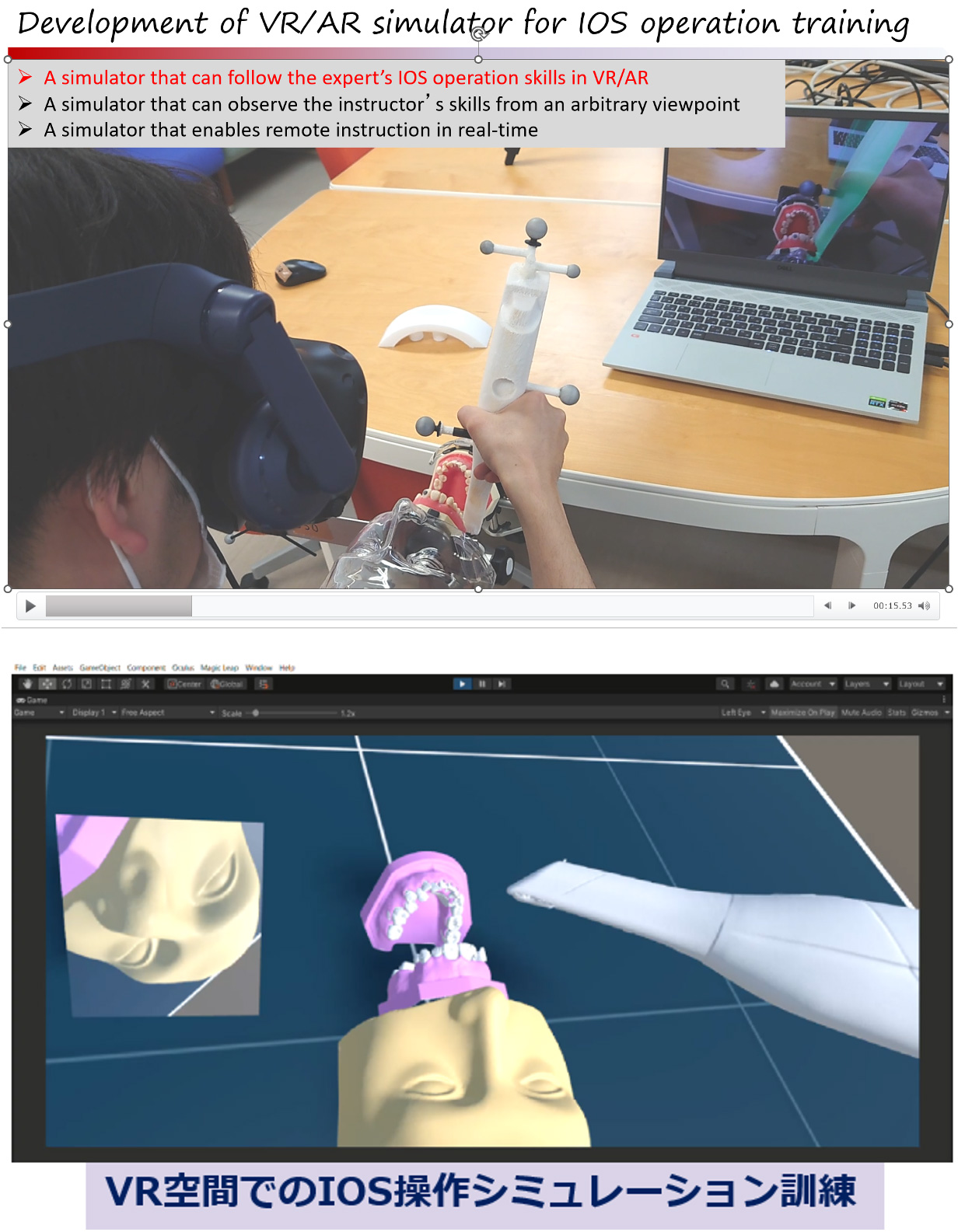

XR(VR/AR/MR)を用いた歯科技能トレーニングシステムの開発

口腔内スキャナー(IOS)は適応範囲の拡大が見込まれています.一方,不適切なIOSの操作は患者に痛みや不快感を与え,印象精度をも低下させ得るため,適切なIOS操作手技の習得は重要です.しかし,IOS操作手技に関する効率的な教育・訓練方法は確立されていません.

本研究は,岩手大学工学部との共同研究により,熟練者や初心者のIOS操作時の動作をデータベース化し,主成分分析と最適化計算を融合した手法(特許第7058408号)によりIOS動作を3次元的に解析し,円滑かつ短時間で確実に歯列をスキャン可能な理想的なIOS手本動作を生成し得る技術開発を目指しています.この技術をベースに,IOS動作の自主訓練が可能なVRシミュレータ,ARとオンラインゲーム技術を組み合わせた遠隔指導用シミュレータを開発し,XR技術による革新的な教育・訓練システムを構築することを試みています.これは将来,様々な歯科技術訓練に展開可能な新規デジタルプラットフォームになり得る基盤技術です.